Die Schieferbrüche im Taminatal

Im Taminatal wurde über hundert Jahre lang Schiefer abgebaut und verarbeitet. Die Arbeit in den Schieferbrüchen war in der Gemeinde Pfäfers, mit der armen Bevölkerung, sicherlich hochwillkommen. In Pfäfers wurde sogar eine Schieferfabrik errichtet. 1965 wurde der Betrieb eingestellt und die Fabrik abgebrochen.

Der Beginn des Schieferabbaus reicht bis in die Klosterzeit zurück

Die Anfänge der Schieferbrüche in Vadura sind in der «St. Galler-Zeitung» von 1857 sehr gut beschrieben: Noch sind nicht vier volle Jahre verflossen, dass der Wanderer von Pfäfers über Vadura nach Vättis pilgerte, ohne zu ahnen, dass unmittelbar an seiner Seite, ja selbst unter seinen Füssen, in diesem entlegenen Bergtale mineralische Schätze gelagert oder verborgen sich finden. Und dieses Terrain nun, unweit der Stelle, wo die in ganz Europa rühmlichst bekannte Heilquelle von Pfäfers dem Fusse vom Calanda entströmt, birgt in seinem Schosse einen Schatz des feinsten, dauerhaftesten Schiefers, Lager von solcher Qualität, wie sie vielleicht in weitem Kreise kaum zu finden sind, nur harrend einer geübten und tätigen Hand, um enthoben der Erde Schoss, nach allen Richtungen versandt, vermöge seiner Solidität und des schmucken Aussehens in der Bedeutung Epoche zu machen.

Es mögen wohl bald zwei Jahrhunderte verflossen sein, dass unter der Existenz vom ehemaligen Kloster Pfäfers von ihm in Vadura die ersten Schiefer zur Bedachung der Klosterkirche und einiger Oekonomiegebäude gebrochen wurden, woher der Name «Plättlitobel» sich auch datiert – (Die Klosterkirche wurde 1672–1693 erbaut.) Ein Teil der Schieferbedachung war noch vor etwa sechzehn Jahren vorhanden, bestand also die Probe während einem Zeitraum von 150 bis 160 Jahren, trotzend allen Witterungseinflüssen. Doch die Ausbeutung und Bearbeitung des Schiefers war dazumal in Ermangelung jeder mechanischen Zurichtung, in Berücksichtigung der schlechten Strassen zum Weitertransport, sowie, dass man den Wert des Holzes zur Ziegelei gar nichts achtete, so wenig lohnend, dass derselben vom Kloster keine weitere Folge gegeben wurde – (Die Strasse Ragaz–Pfäfers wurde im Jahre 1842, die Strasse Pfäfers–Vadura 1857/65 erstellt. Vorher waren ausschliesslich Saumpfade, die wohl streckenweise zur Not befahren werden konnten, vorhanden.) Seitdem blieben diese Schieferlager bis zum Jahre 1853 gänzlich unbeachtet und unbekannt. Ein Bergmann vom Fache, in Geschäften seines Berufes nach Vättis reisend, um mit der Gemeinde über Ausbeutung von Erzgruben am Calanda in Unterhandlung zu treten, erkannte auf seinem Gange an bezüglicher Stelle das offen liegende Gestein als echten Schiefer, machte später Versuche, welche die erfreulichen Resultate zu Tage förderten. Das war die Veranlassung zu einem Geschäft, das in seinen Folgen der Umgebung von unberechenbarem Nutzen sein wird. Die weiter angestellten Proben mit chemischen Untersuchungen ergaben, dass die Lager echter und reiner Tonschiefer sind, also alle Eigenschaften eines guten Dachschiefers in sich vereinigen, wie Festigkeit, Ausdauer in Hitze, Frost, Luft, Wasser etc. Sachkundige Schieferlieferanten aus Bayern und Sachsen bestätigten die Solidität und Güte des Gesteins – (Die Bevölkerung im Taminatal war nach der Franzosenzeit um die Jahrhundertwende und der grossen Hungersnot 1817/18 sehr arm. So war die Arbeit in den Schieferbrüchen sicherlich hochwillkommen.)

Die Herren Janett und Hemmi von Chur traten nun mit der Ortsgemeinde Pfäfers über Verpachtung eines Teils vom angedeuteten Terrain in Unterhandlung, die zu einer Pacht führte. Mit zwanzig bis dreissig Arbeitern wurde von diesen Herren das Geschäft begonnen und unter gutem Erfolg bis dato fortgesetzt. Durch das Betriebsergebnis des ersten Versuches und den Umstand, dass die Gemeinde Pfäfers und Private in und bei Vadura noch weitere Grundflächen besassen, in welchen ganz bestimmte Schiefer gefolgert werden konnten, bildete sich unter dem Namen «Gebrüder Jäger und Komp.» eine Firma in der Gemeinde Pfäfers, die das Geschäft selbst in grösserer Ausdehnung und erweitertem Umfange betreiben wollte. Diese Gesellschaft, welche bereits über drei Brüche verfügte, stellte wirkliche Schieferarbeiter aus Bayern und Sachsen an. Während dem Sommer wurden in vier von den Herren Janett und Jäger in Betrieb gesetzten Brüchen sechzig bis hundert Arbeiter beschäftigt und täglich 6000 bis 10 000 Stück Schieferplatten geliefert, die teils in der Schweiz verkauft, teils nach Deutschland versandt wurden. Wie man gegenwärtig schon teils private Gebäude, teils öffentliche wie Bahnhofgebäude z. B. in Rorschach, Romanshorn, St. Gallen, Zürich, Schaffhausen, Olten etc. mit Vaduraschiefer gedeckt findet, so erstreckt sich die Lieferung der gleichen Ware bis nach Lindau, Nürnberg, Bamberg, München etc. In den angeführten Brüchen werden namentlich zwei Hauptarten von Dachschiefer gefertigt, nach schweizerischer und nach deutscher Form. Die Herren Janett und Hemmi fabrizieren noch nebenbei Bodenplatten, die Firma Jäger Tischplatten und Schiefer- oder Schreibtafeln, ebenfalls von verschiedenen Dimensionen. Durch Inbetriebsetzung der Südostbahn wird dieses Geschäft einen neuen Impuls erhalten, indem wegen geringen Transportkosten den Wünschen der Abnehmer nach allen Richtungen schneller, leichter und billiger entsprochen werden kann – (Der Bahnhof in Ragaz wurde 1858 in Betrieb genommen.) Es lässt sich zuversichtlich hoffen und erwarten, dass diese Schieferausbeutung in der Folge eine unversiegliche Quelle des Verdienstes und des Wohlstandes zunächst für die betreffende Gemeinde, aber auch für einen grossen Teil vom Bezirk Sargans werden kann, indem durch das Ergebnis von Pfäfers ermuntert, auch in anderen Gemeinden des Bezirks mit Erfolg Versuche in diesem Fache gemacht werden sollen.

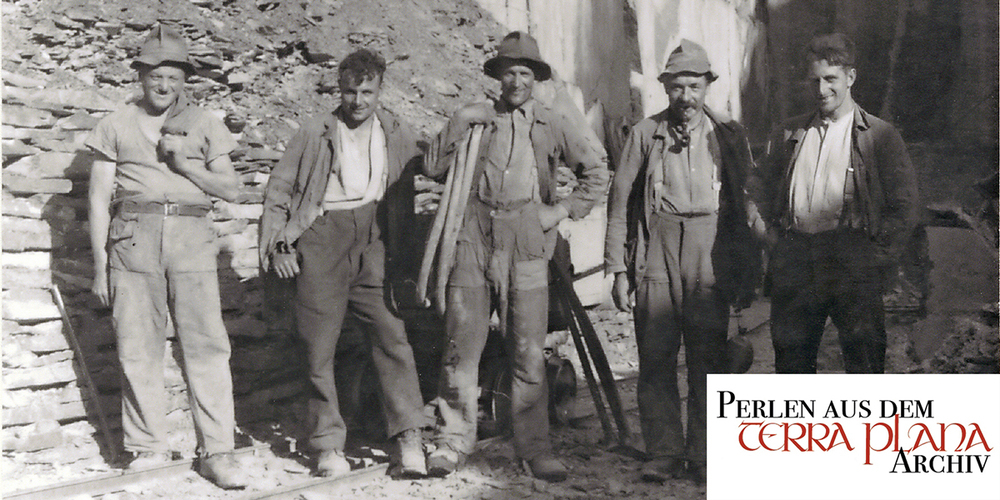

Wie gearbeitet wurde

In einem Jugendbuch von 1864 ist sehr gut beschrieben, wie in den Anfangszeiten in Vadura der Schiefer gebrochen und bearbeitet wurde. Der Autor kam die sogenannte Felsentreppe aus dem Bad Pfäfers herauf. Er schreibt: Bald erreichten wir das kleine Bergdorf Vadura. Mehrmals schon hatten wir am Wege Felsen beobachtet, welche aus dem schwarzen Schiefer bestehen, der die Schreibtafeln unserer Schulkinder und die Schieferplatten zur Bedeckung der Häuser liefert. Gleich hinter Vadura kamen wir an einer Bretterhütte vorbei, wo mehrere Arbeiter eben mit der Anfertigung von Dachschiefern beschäftigt waren. Dies erregte unsere Neugierde. Wir traten freundlich grüssend in diese Hütte ein, um die Arbeiter zu beobachten. Der Schieferbruch, wo die Platten aus dem Berge herausgeschafft werden, befindet sich gleich hinter der Hütte, etwa 80 bis 100 Fuss höher am Abhang des Berges. Mehrere Männer waren eben beschäftigt, Platten von zwei bis drei Zoll Dicke mit Hebeisen von den Felsen loszutrennen und sie hernach über den Abhang hinunter nach der Hütte zu schaffen. Hinter derselben lag ein ziemlicher Haufen dieser rohen Platten aufgeschichtet. Ein kleiner Bach war darauf geleitet, dessen Wasser vermutlich das Gestein vor seiner weiteren Verarbeitung noch etwas aufweichen sollte. In der Hütte selbst waren nun die Arbeiter in zwei Reihen aufgestellt und eifrig beschäftigt, jene rohen, unförmlichen Platten in dünne, wohlgestaltete Dachschiefer zu verwandeln (Schreibtafeln werden hier nicht gemacht). Die Arbeiter links vom Eingange spalteten die dicken Platten vorerst in dünne Schiefer. Sie trieben mit einem Hammer sorgfältig einen Meisel an irgend einer geeigneten Stelle in die Kante der Platte. Sobald auf diese Art ein kleiner Spalt entstanden war, suchten sie dieselbe weiter durch die Platte fortzuführen, indem sie zu beiden Seiten des Meisels, etwas weiter unten, dünne hölzerne Keile in die Spalte eintrieben und auch allmählich den Meisel noch tiefer einschlugen oder mit demselben weiter unten an einer passenden Stelle nachhalfen. Das Spalten der Platten geschieht mit grosser Vorsicht, da sonst die Schiefer zersplittern und unnütz werden. Ist aber der Stein leicht spaltbar und versteht der Arbeiter sein Geschäft, so kann es wohl geschehen, dass er in kurzer Zeit die dicke Platte in fünf, sechs dünne Schiefer gespalten hat. Doch brechen immerhin auch bei aller Sorgsamkeit manche in Stücke. Wenn diese nur nicht gar zu klein sind, so lassen sie sich immerhin noch verwenden; denn es werden Dachschiefer von sehr verschiedener Grösse und Form angefertigt. Der Schieferspalter stellt alle brauchbaren Stücke zusammen. Von Zeit zu Zeit holt ein Knabe den Vorrat auf die andere Seite der Hütte, wo die Schiefer ihre regelmässige Form erhalten; fünfeckig wie die gebrannten Dachziegel, sechseckig usw., alles in verschiedener Grösse. Die Form, welche der Schiefer erhalten soll, wird nun vorgezeichnet, und zwar verrichten Knaben mit grosser Gewandtheit dieses Geschäft. Sie haben eine Anzahl vier-, fünf- und sechseckiger Formen von verschiedener Grösse, die aus Eisenstäbchen gemacht sind, und einigermassen leeren Rahmen gleichen. Mit grosser Gewandtheit greifen sie aus diesen Formen diejenige heraus, welche nach Grösse und Gestalt für irgend ein Schieferstück eben passt, ohne dass ringsum allzu viel abfällt. Sie legen die Rahmen auf den Schiefer und fahren rasch mit der scharfen Eck eines Meisels aussen um die Form herum, wodurch sie auf dem Schiefer nachgezeichnet wird. Nun ergreifen erwachsene Arbeiter die Schiefer und schneiden alle ausserhalb des Umrisses liegenden Ecken sorgfältig ab

Dies geschieht mit einer Art Schere, ähnlich derjenigen, womit die Metallarbeiter Blech zerschneiden. Die untere Schneide der starken Schere ist auf einer Bank festgemacht. Nur die obere ist beweglich und endigt – statt in einen ringförmigen Griff – in einen ziemlich langen Hebelarm. Mit der rechten Hand regiert der Arbeiter die Schere, mit der linken hält er die bereits gezeichneten Schiefer daran und schneidet mit Leichtigkeit alle über den Umriss hervorragenden Ecken herunter. Fast nie zerspringt dabei ein Stück. Das Wegzuschneidende bröckelt vielmehr genau längs der vorgezeichneten Linie weg. Der Scherer stellt nun die gleichartigen Stücke vorweg zusammen, bis der Vorrat auf das Lager geschafft wird.

Nachdem wir der Verfertigung dieser Schiefer eine Zeit lang aufmerksam zugeschaut hatten, setzten wir unseren Weg weiter fort.

Verkauf der Schieferbrüche entzweite die Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Pfäfers verpachtete am 9. September 1854 die Schieferbrüche bei Vadura auf zehn Jahre an die Herren Janett und Hemmi zur Ausbeutung. Anno 1859 verkaufte Pfäfers dieselben an die Herren Jäger und Komp. in Pfäfers und diese wiederum an die Schieferbaugesellschaft Plattenberg in Zürich. Die Eigentümer liessen die Brüche auf Martini aufkündigen, worauf die Pächter, die Gültigkeit des Kaufes bestreitend, Recht vorschlugen. Die Pächter begehrten Besitzesschutz, weil sie laut Pachtvertrag im wirklichen und rechtlichen Besitze seien. Die Eigentümer beanspruchten denselben ebenfalls, sich berufend auf ihren Kaufvertrag und die darauf erfolgte Abkündigung auf den Martinitag.

Am 18. Dezember 1859 wurde an der Genossenversammlung beschlossen, dass sich der Ortsverwaltungsrat Pfäfers das Recht vorbehalte, innert dem verkauften Terrain an einem beliebigen Ort im Umfange von ca. 600 kl. eine Stelle zu bezeichnen, auf welcher sowohl die Gemeinde als auch Bürger von Pfäfers, jedoch ausdrücklich zu ihrem eigenen Bedarf, Schiefer brechen können. Dies hatte langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen mit den Herren Hemmi und Janett zur Folge. Sie verlangten eine Abgabe auf den gebrochenen Schiefer in den neu entdeckten Brüchen, wenn diese durch andere ausgebeutet werden. Am 26. August 1861 wurden gar die Arbeiten in den Schieferbrüchen der Herren Hemmi und Janett für fast zwei Jahre eingestellt.

So stellten 62 Bürger der Ortsgemeinde Pfäfers an die hohe Regierung in St. Gallen das dringende Gesuch, sie möchte der schweizerischen Schieferbaugesellschaft zum «neuen Plattenberg» in Chur die Erlaubnis erteilen, den Betrieb der Schieferbrüche im Vaduratobel zu eröffnen.

Am 10. März 1862 kam endlich ein Vergleich zwischen den Herren Janett und Hemmi und der schweizerischen Schieferbaugesellschaft zum neuen Plattenberg in Chur über die Schieferbrüche in Vadura, Gemeinde Pfäfers, zustande.

Am 10. September 1865 legte der Ortsverwaltungsrat Pfäfers ein Gutachten zur Subventionierung von Schieferdächern in hiesiger Gemeinde vor. So soll die Bedachung sowohl an alten als auch an neuen Gebäuden im Dorf Pfäfers, Bläs, Boden, Vadura, Ragol, Majarina und Burg, soweit dieses ausführbar ist, mit Schieferplatten geschehen.

Die Subventionierung der Schieferdächer wurde 1879 wieder abgeschafft.

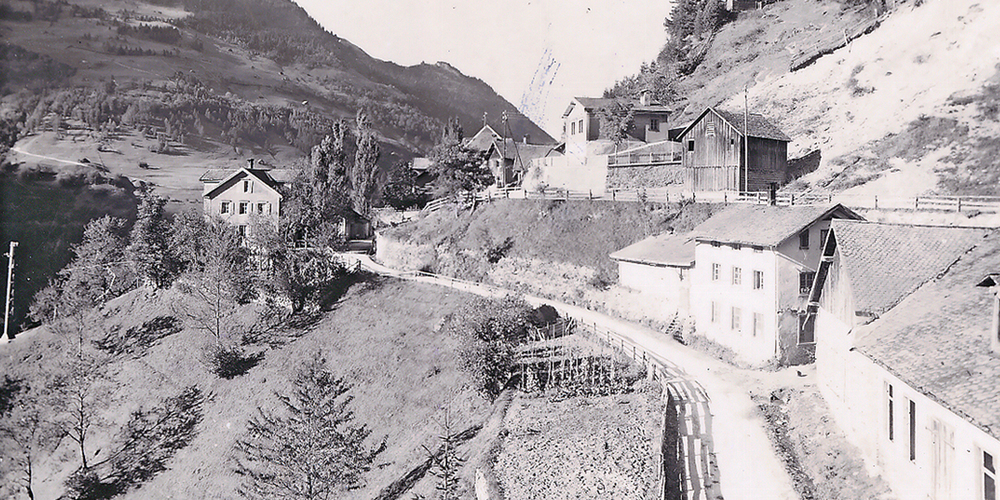

Vertrag über Errichtung einer Schiefertafelfabrik mit Sägemühle

Der Enkel von Conrad Schindler beschrieb in einem Bericht die Schieferfabrik folgendermassen: Conrad Schindler war Elektroingenieur, lebte im Baltikum in Reval und stellte sich eine Karriere im Ausland vor. Diese Träume zerronnen, als ihn eine schwere Krankheit seines Vaters in die Schweiz zurückrief. Er hatte die Leitung der damals blühenden Schieferfabrik in Pfäfers zu übernehmen. Vom urbanen, multinationalen Werkplatz zum kleinen, ländlichen Pfäfers, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Dort wurde er als grösster Arbeitgeber und gebildeter, weit gereister Mann zur Respektsperson, zeitweise amtete er auch als Gemeindepräsident. Zentrum seiner Aktivität wurde das massige Fabrikgebäude, in dessen oberstem Stockwerk die Familie wohnte. Von Wasserkraft wurde die Energie durch viele drehende Räder und tackende Lederriemen auf die einzelnen Maschinen übertragen, dies je nach Wahl des Vorarbeiters einstellbar. Da quietschte, dröhnte oder schlug es überlaut durch die Räume. Um Staubbildung zu vermeiden, wurde oft Wasser eingesetzt, weshalb sich die Arbeiter meist mit grossen Lederschürzen und schweren Handschuhen schützten. Der Steinbruch von Vadura lieferte aussergewöhnlich massive, glatt abgegrenzte Platten, welche sich insbesondere für Schiefertische, Fenstersimsen und Platten aller Art eigneten, nicht aber für die in der Schule gebrauchten Schiefertafeln. Zu bearbeiten waren deshalb in kräfteraubenden Arbeitsgängen gewichtige Gesteinskörper, welche zersägt, abgehobelt und zuletzt poliert werden mussten, was eine Verschiebung von Maschine zu Maschine bedingte. Um die fertiggestellten Platten verpacken und transportieren zu können, waren zahllose Bretter erforderlich, weshalb eine Sägerei zur Fabrik gehörte. Hoch über dem Wald befand sich ein ummauerter, künstlicher Wasserspeicher (Pacavalls ob Pfäfers), von welchem eine Druckleitung zur Fabrik führte. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg verkaufte Schindler die Fabrik. Um 1936 wurde die Schieferproduktion von der Firma Marti übernommen.

Die in Vadura abgebauten Schieferplatten wurden zur Weiterverarbeitung in die Schieferfabrik Pfäfers transportiert. Anfänglich mit Esel-, Pferde- oder Ochsengespannen. Dachschiefer des helvetischen Flysches wurden in Vadura im Taminatal für Bodenplatten, Fenstersimsen, Tisch-, Ofen- und Wandplatten abgebaut. Die nutzbaren Schiefer sind 15 bis 20 Meter mächtig. Betrieben wurde auch eine sogenannte Schiefermühle. Das Schieferpulver wurde in der Farb- und Kosmetikindustrie gebraucht.

1877 traten infolge der Wirtschaftskrise Schwierigkeiten auf. Nachfolgend aus einem Zeitungsbericht:

In den Schieferplattenbrüchen bei Vadura, Gemeinde Pfäfers, wo sonst ein so reges, lautes Leben herrschte, gehämmert, geklopft, gebohrt und geschossen wurde, dass der Widerhall der Schüsse gleich dem Donner der Kanonen langsam und majestätisch durch die Schluchten und Abgründe der Berge dahinrollte, ist es stiller geworden, und von den beschäftigten Arbeitern haben die Mehrzahl ihre Entlassung erhalten. Es ist dies umso mehr zu bedauern, als in der Gemeinde sonst kein anderer industrieller Betrieb besteht und viele Familien den Abgang des Verdienstes hart empfinden.

1880 sah es laut Zeitung wieder bedeutend besser aus:

In Vadura gewinnt die Ausbeutung der Schieferplattenbrüche immer an Ausdehnung und Umfang. Es werden in derselben gegenwärtig über die hundert Arbeiter beschäftigt und gut bezahlt. Die neu erbaute Säge und die Fabrik in Pfäfers arbeiten mit voller Kraft. Wer im Umfang der ganzen politischen Gemeinde Arbeitslust und ein Paar gesunde Arme hat, der findet seinen guten, lohnenden Verdienst, sein ehrliches, redliches Auskommen. Das sich hieraus ergebende Wohlgefühl und Wohlbefinden offenbarte sich dann auch augenscheinlich an den Sonntagen, wo der Arbeiter sich nach wochenlanger Anstrengung seine Erholung und sein Vergnügen gönnt, unter Scherz und Lachen in heiterster Laune sein Bier oder guten Veltliner trinkt, Kegel schiebt oder mit dem Vetterligewehr in das Schwarze schiesst.

1881 liest man:

Bei der im letzten Herbst in Glarus stattgefundenen Gewerbe- und Industrieausstellung hatten sich die Schieferfabrikate von Vadura der vollsten und ungeteilten Aufnahme und Anerkennung zu erfreuen. Neben dieser Ausstellung der Schieferfabrik Engi, die, wie wir erfahren, nur Pfäferserschiefer verarbeitet, fanden sich keine andern vor; der Glarnerschiefer, der längst bekannten Brüche des Plattenberges sowie der Brüche von Elm, war nicht zu sehen. Bei wenigstens momentanem Einstellen des Bergwerksbetriebes am Gonzen und dem Aufhören der Glasfabrikation Mels hat dieser neue, eine schöne Zukunft versprechende Industriezweig für unser Ländchen, namentlich für die Politische Gemeinde Pfäfers, eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.

1965 wurde der Schieferabbau eingestellt und später die Schieferfabrik in Pfäfers abgebrochen.

Quellenangaben:

Foto 1887, Breitinger, Robert: [Vadura. Schieferbruch]. [Zürich], [1887]. Zentralbibliothek Zürich, Breitinger, Cabinet I, St.Gallen, 403/28/1887, http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-32791 / Public Domain Mark

Restliche Fotos, Archiv Josef Riederer, Pfäfers