Beispiel 1: Armagnaken in der Ostschweiz: Gerüchte und Nachrichtenübermittlung

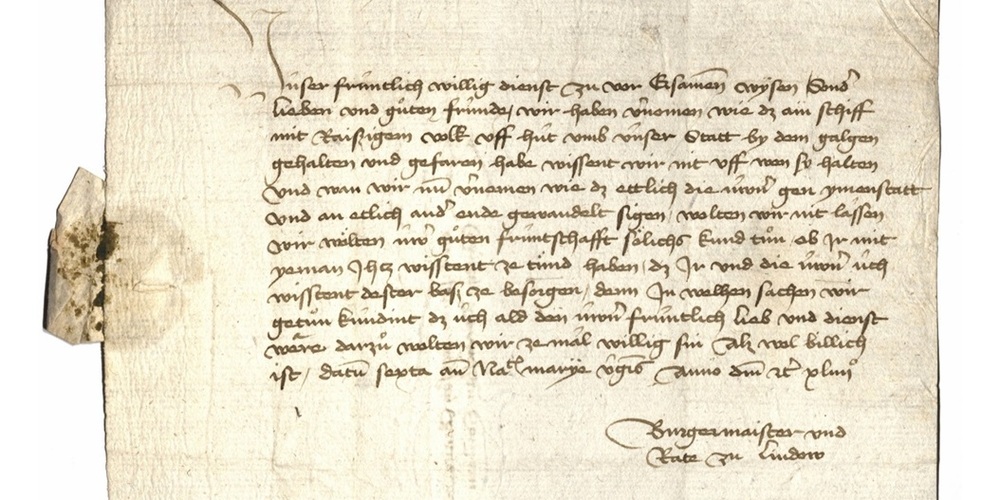

Im September 1444 trafen innert kurzer Zeit Nachrichten aus Lindau, Nürnberg und Konstanz in St.Gallen ein. Obwohl die Missiven aus unterschiedlichen Richtungen und von verschiedenen Absendern kamen, war das Thema immer dasselbe: marodierende Söldner in der Ostschweiz. Lindau meldete am 4. September Bürgermeister und Rat zu St.Gallen, dass «ain schiff mit raißigem volk uff hüt umb unser statt by dem galgen gehalten und gefaren habe» (Nr. 177). Sie wüssten aber nicht, wohin dieses Schiff steure, und baten um Informationen.

Weitere Hiobsbotschaften folgten in kurzen Abständen. Die Söldner würden auch die Bevölkerung im Klettgau terrorisieren, die Eidgenossen hätten eine empfindliche Niederlage erlitten und schliesslich, der französische Thronfolger Ludwig IX. hätte die Stadt Basel aufgefordert, ihm zu huldigen (Nrn. 177 Beilage 1, 180). Erst ein Brief des römischen Königs Friedrich III. brachte ein wenig Licht ins Dunkel. Darin beklagte er sich, dass «ein frömdes gross volk auss Franckreich sich in das Heilig Reich und in deutsche lannde gefüget (…) und verderbung der leüte übermeslich beschediget» (Nr. 179).

Weitere Informationen folgten, und von Brief zu Brief verdichteten sich die Nachrichten zu einem immer detaillierteren Lagebild. Die erwähnte Niederlage der Eidgenossen fand am 26. August vor den Toren Basels bei St. Jakob an der Birs statt. Ihre Gegner waren Söldner im Dienste Frankreichs, die als Armagnaken bezeichnet wurden.

Da die Situation zu eskalieren drohte, mobilisierte König Friedrich III. eine Streitmacht und verlangte von der Stadt St.Gallen «zwöliff pferde wol zugerüst und dorunder schüczen» (Nr. 179), die nach Strassburg gesandt werden sollten. Offensichtlich hatte auch Konstanz einen ähnlich lautenden Brief vom König erhalten, denn zwei Tage später luden sie Bürgermeister und Rat zu St.Gallen zu einer Besprechung in ihre Stadt ein. Ziel war es, das weitere Vorgehen gemeinsam zu koordinieren (Nr. 180). Schliesslich wurde die Not so gross, dass Friedrich III. nicht länger auf die Soldaten aus St.Gallen und der umliegenden Reichsstädte warten konnte und am 8. Oktober 1444 das Reichsaufgebot erliess (Nr. 181).

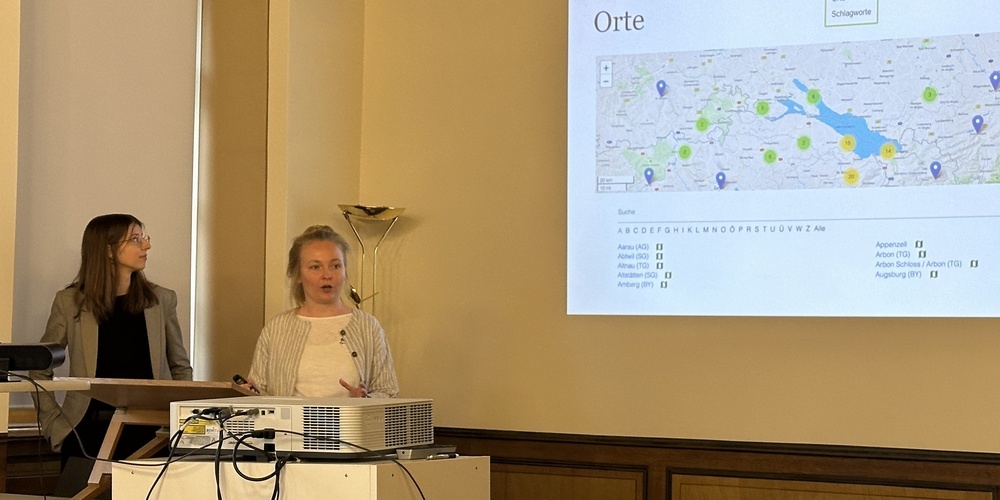

Dass mehrere Briefe aus diesen verhängnisvollen Septembertagen erhalten geblieben sind, ist ein Überlieferungszufall, zeugt aber auch von der damals herrschenden allgemeinen Verunsicherung im Bodenseeraum. Zwei Themen stechen in diesem Konvolut besonders hervor: einerseits wie Gerüchte und gesicherte Informationen parallel verbreitet werden und sich gegenseitig ergänzen, andererseits die Funktionsweise der schriftlichen Krisenkommunikation.

Für die städtische Führungsschicht war es von entscheidender Bedeutung, besonders auch in schwierigen Zeiten, permanent über die aktuelle Lage informiert zu sein. Frische Nachrichten, auch wenn sie nur auf Hörensagen beruhten, waren von höchstem Interesse. Gerüchte, wie dasjenige vom Schiff auf dem Bodensee, hatten neben einem individuellen Informationswert auch einen wesentlichen Einfluss auf die kollektive Meinungsbildung der Bevölkerung. Deshalb war es für die St.Galler Obrigkeit ausschlaggebend, möglichst gesicherte Informationen zu erhalten, kanalisiert zu verbreiten und damit allfällige negative Reaktionen in der Bevölkerung zu vermeiden.

Um dies zu gewährleisten, wurde ein ausgeklügeltes Nachrichtennetzwerk unterhalten, in denen städtische, aber auch private Boten schriftliche Informationen austauschten. Aber nicht nur der Austausch mit den unmittelbaren Nachbarn fand auf diese Weise statt, sondern Nachrichten verbreiteten sich auch entlang der grossen Handelsrouten bis in die grossen Metropolen. Um grössere Distanzen zurückzulegen, wurden Botenstafetten eingerichtet, bei denen die einzelnen Städte als Relaisstationen agierten.

Diese Art der schriftlichen Kommunikation war aber nur die Spitze des Eisberges. Denn um Gerüchten nachgehen zu können, sich in benachbarten Städten nach deren Kenntnisstand zu informieren oder an Versammlungen seine Position vertreten zu können, bedurfte es lokale, auch inoffizielle Informanten, die sich mündlich austauschten. Diese Art der mündlichen Information war zwar deutlich schneller, aber unpräziser als die schriftliche.

Die Missiven Nrn. 177, 177 Beilage 1, 179, 180, 181 sind abrufbar unter: