Der Wachtelkönig kehrt erst im Mai aus dem südlichen Afrika zurück und sucht dann ein geeignetes Brutgebiet mit grossen, artenreichen Wiesen und idealerweise feuchten Stellen. Damit er erfolgreich in der Wiese brüten kann, darf diese nicht vor dem 15. August gemäht werden – sonst werden Nester zerstört oder Jungvögel getötet. Doch in der intensiven Landwirtschaft sind solch späte Mahdtermine selten.

Vor 100 Jahren war der Wachtelkönig so häufig, dass manche Menschen seine nächtlichen Rufe als lästig empfanden. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts brütete er regelmässig im Schweizer Mittelland, wurde aber seither aufgrund immer früherer Mähzeitpunkte und intensiverer landwirtschaftlicher Nutzung aus den Tieflagen verdrängt.

Heute gilt er in der Schweiz als typischer «Bergvogel»: Seit den 1990er-Jahren stammen über 75 % aller Nachweise aus Lagen über 1'000 m ü. M. In der Schweiz werden Wachtelkönige heute vor allem noch in den Waadtländer Voralpen, entlang des Jurabogens und in einzelnen Schutzgebieten festgestellt. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Graubünden: Hier liegt heute das bedeutendste Brutgebiet der Schweiz – mit rund 50 % aller potenziellen Bruten pro Jahr.

Suche nach rufenden Vögeln

Zwischen Juni und Juli begeben sich Mitarbeiter von BirdLife Schweiz Nacht für Nacht auf die Suche nach rufenden Männchen. Wird ein Wachtelkönig an drei aufeinanderfolgenden Nächten am selben Ort gehört, deutet dies auf ein aktives Brutgeschehen hin. In solchen Fällen wird in enger Absprache mit den Bewirtschaftenden ein Mahdaufschub angestrebt.

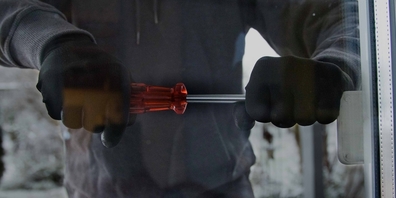

Die Mahd erfolgt dann frühestens ab dem 15. August und wird durch Fachpersonen der Wildhut oder von BirdLife Schweiz begleitet. Dabei gehen die Feldmitarbeiter direkt vor dem Mähwerk her, um Jungvögel rechtzeitig zu erkennen und zu schützen. Zusätzlich wird ein ungemähter Rückzugsstreifen stehen gelassen, der den noch nicht flüggen Jungvögeln Schutz und Deckung bietet. Für die verspätete Mahd erhalten die Bewirtschafter eine kantonal geregelte Entschädigung für den Ertragsausfall.

«Ohne das Artenförderungsprojekt könnte der Wachtelkönig in der Schweiz kaum noch erfolgreich brüten – die Nester mit den brütenden Weibchen oder später die Jungvögel würden schlicht vermäht», sagt Lucas Lombardo, Projektleiter des Artenförderungsprojekts Wachtelkönig von BirdLife Schweiz.

Erfolge sichtbar, Lage bleibt aber fragil

Im Jahr 2024 konnten in Graubünden fünf erfolgreiche Bruten bestätigt werden – Fälle, in denen im Rahmen der Mahdbegleitung flügge Jungvögel gesichtet wurden. Das sind direkte Erfolge gezielter Schutzarbeit.

Doch der Druck bleibt hoch: Der Lebensraum wird durch Nutzungsintensivierung und Klimawandel weiter bedroht. Einzelne fragmentierte Wiesenflächen reichen nicht aus; die Art braucht grossflächige, miteinander vernetzte Lebensräume mit Struktur: Männchen können einen Rufradius von bis zu 250 m um ein Nest aufweisen.

Der König der Wiesen ist ein lauter Indikator

Unverpaarte Wachtelkönige rufen meist zwischen 22 Uhr und 5 Uhr – oft stundenlang, ohne Unterbruch. Ihr Ruf erinnert an das rhythmische Knarren einer Holzrätsche. Besonders ruffreudig sind sie in warmen, windstillen Nächten. Verpaarte Männchen hingegen rufen meist nur noch tagsüber – eine Strategie, um Fressfeinden zu entgehen und dennoch ihre Reviere zu markieren.

Der Vogel gilt als Indikator für eine naturnahe Landwirtschaft und funktionierende Kulturlandschaften. Die Präsenz des Wachtelkönigs zeigt, dass extensiv genutzte, strukturreiche Wiesen mit hoher Artenvielfalt noch existieren – aber sie werden seltener.

Und nicht nur der Wachtelkönig ist in der Schweiz sehr selten geworden: Er steht beispielhaft für zahlreiche Arten, deren Bestände stark gelitten haben oder die als Brutvögel bereits ausgestorben sind, etwa den Grossen Brachvogel, die Bekassine, Feldlerche, Braunkehlchen und viele mehr.

Grossräumige Lebensraumaufwertungen nötig

Die beispielhaften Erfolge in Graubünden zeigen: Artenschutz funktioniert – aber nur, wenn Behörden, Bewirtschafter und Naturschutzorganisationen an einem Strang ziehen. BirdLife Schweiz dankt allen Bewirtschaftern, die Rücksicht nehmen und Lebensräume erhalten.

Doch der langfristige Schutz erfordert mehr als Einzelmassnahmen. Damit der Wachtelkönig auch künftig in der Schweiz ruft, braucht es grossräumige und spezifisch auf den Wachtelkönig ausgerichtete Lebensraumaufwertungen, ökologische Vernetzung und dafür die politische Unterstützung.

Wer einen Wachtelkönig hört, ist gebeten, den Fund unverzüglich BirdLife Schweiz zu melden (siehe Kasten). Nur so können wir rasch handeln und den Brutplatz zusammen mit den Bewirtschaftern schützen.